书美“通象”——吕国英:“书象”简论(下)

编者按语——

吕国英先生的《“书象”由“象”》,是其原创书论《“‘书象’简论”》的上篇,提出“‘书象’审美”新命题。《书美“通象”》作为“下篇”文章,延伸此命题,立论:“书象”之美在“通象”。兹“通象”意涵体现六个层面,“通文墨”是基本前提,“融文化”是时代精神,“逸形式”是必然要求,“和节律”是交响生命,“入超验”是走向“纯粹”,“致灵象”是呈现至美。这几个层面相互关系、互相作用,且相辅相成、相得益彰。

“上篇”重在解决“(书象)是什么,为什么?”,“下篇”主要聚焦“(书象)怎么样,如何为?”。全论(上下篇)原载作者原创文艺理论专著《“气墨灵象”艺术论》,为海内外媒体广泛传播。

本期推出吕国英先生的《书美“通象”》,期待大家讨论。

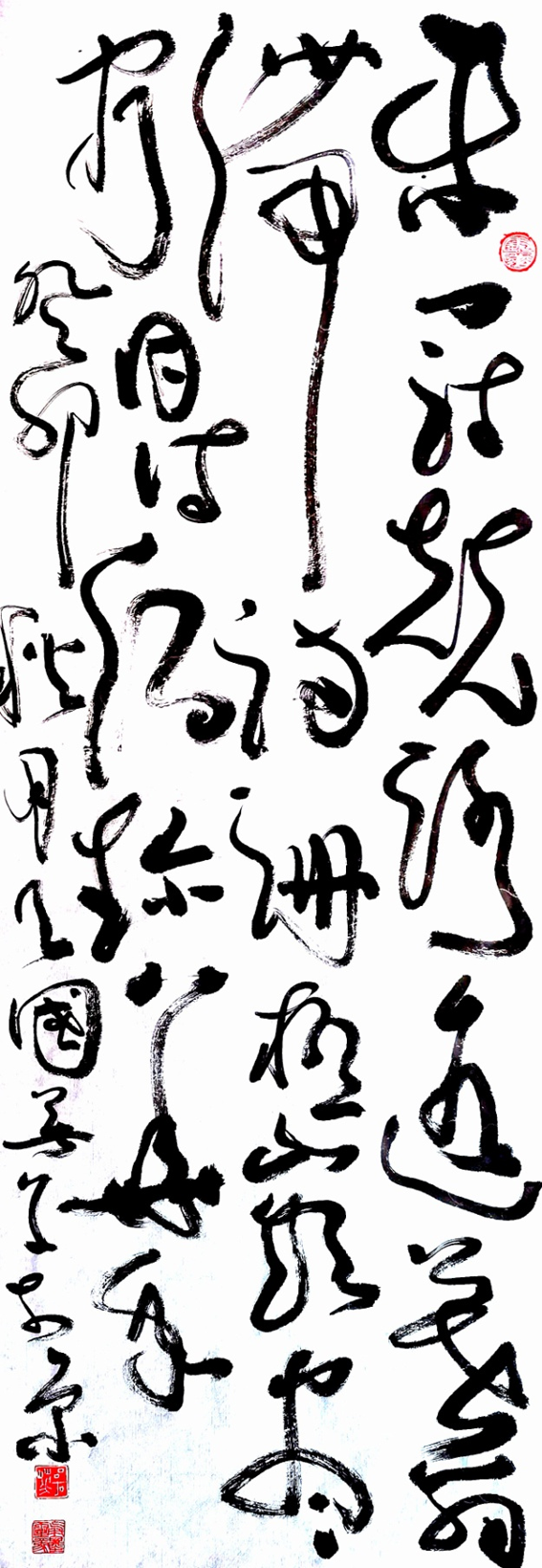

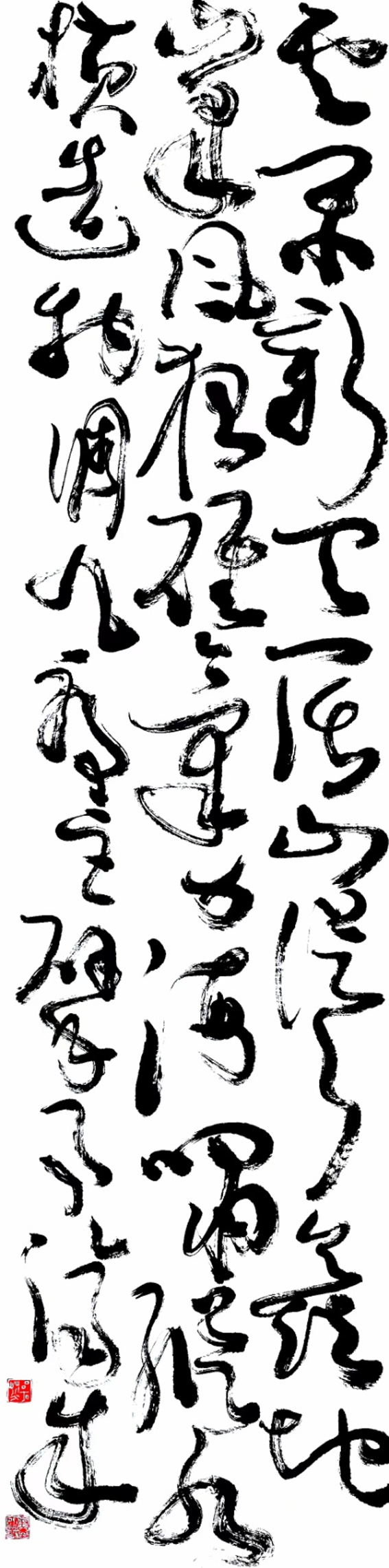

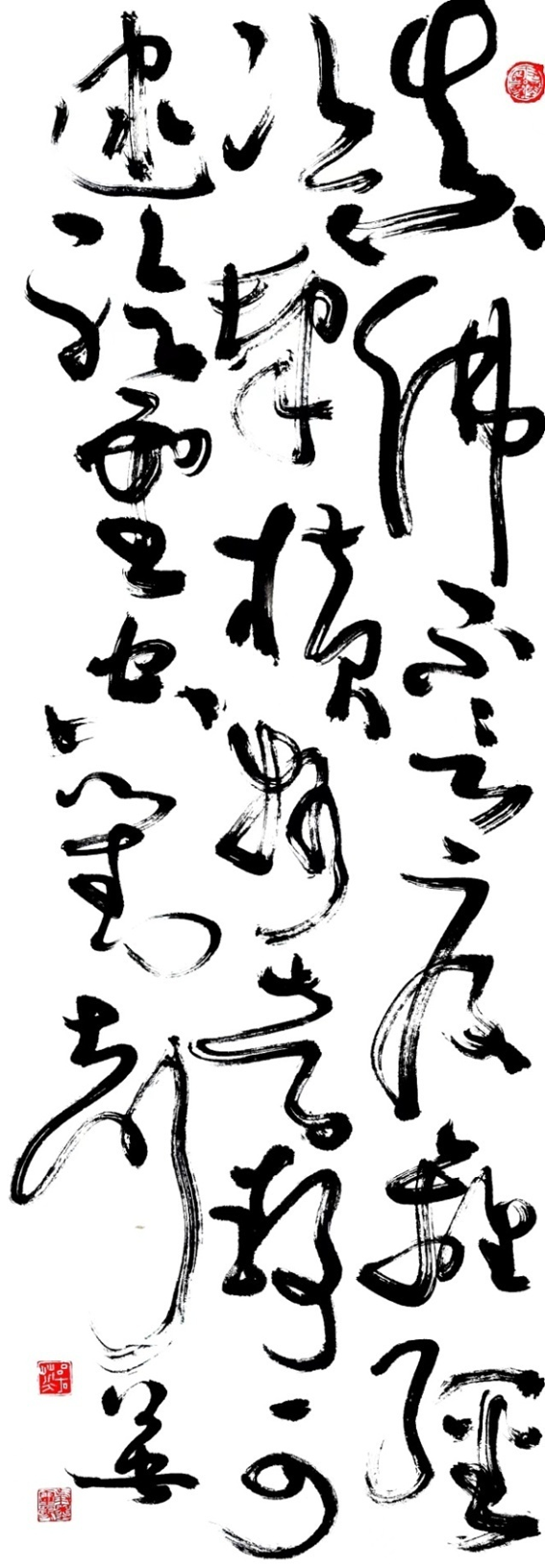

吕国英诗书(释文)

未冠竞路遥,暮翁滞蹒跚。

山巅尽穷目,诗酒趁华年。

为什么书写文本越来越少自我“立言”?为什么书写形式越来越热衷于设计、制作?为什么书写表现很难进入“自由”表现?为什么书写“纯艺术”始终难以进入纯粹境界?为什么书写流变很难实现美的超越?

检视书写史,尤其是进入现当代以来,书写从效法经典“法象”,到“五体”诸长“融象”,从“融象”到自我“乱象”,是书写作为文化现象的迷失,还是时代性演进的必然代价?抑或书写流变中的必然阵痛?当下书象创作又如何应对这些挑战?

当下书写实践活动方兴未艾,书写群体不断拓展、规模愈发壮大。其中来自军队的书写者尤其成为特别生机勃勃的力量。探研“书象”美学,认知“书象”规律,实践“书象”规律,是必然路径,也是重要课题。

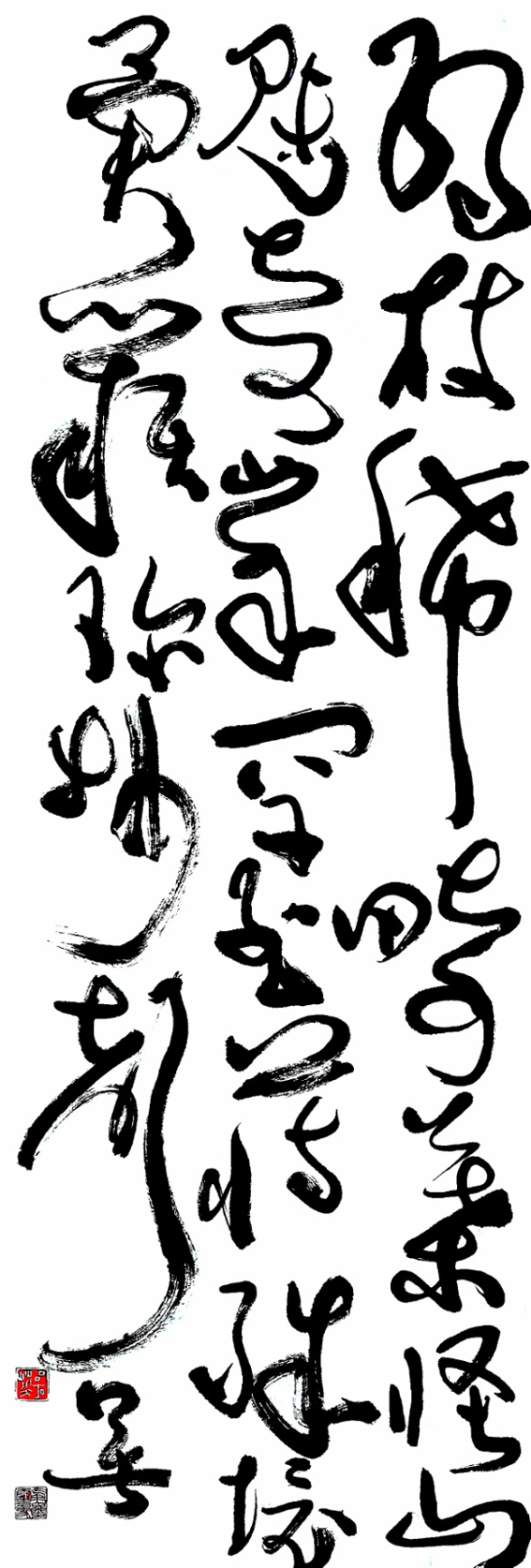

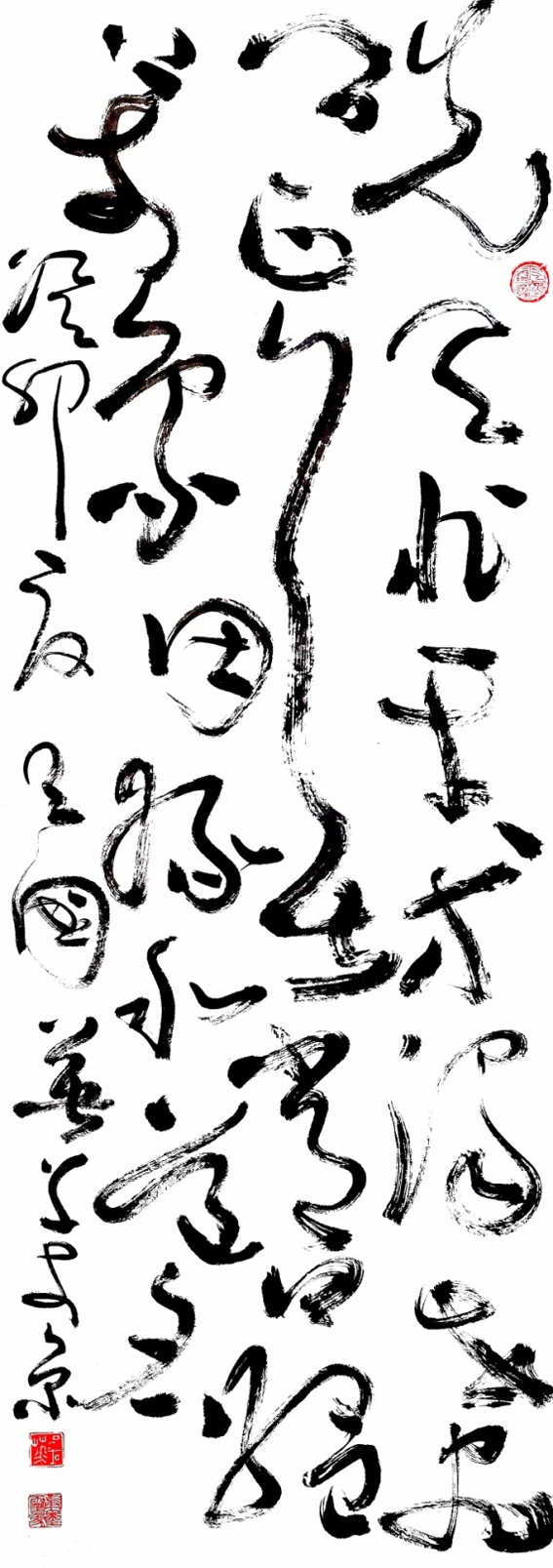

吕国英诗信(释文)

万千皆可无,唯命不可夺。

苟且当信仰,灵悟藉笑说。

通文墨,

以“自言”创造文本

说“通文墨”,先解“通”意。

“通”妙然于“达”,在艺术创作语境下,更有奇异、灵玄之妙,常有“通觉”“通感”“通联”“联感”“联觉”神奇现象之说,令艺术家如获“上帝之手”,而悠然进入独特审美之境,异然建构独特作品。非常典型的范例或数康定斯基。作为抽象艺术的鼻祖式人物,康氏所特有的听见色彩、看见声音的“通觉”能力,令其艺术在“色彩的音乐”与“音乐的色彩”之间舞蹈与徜徉。开创立体主义的毕加索,其非同寻常的立体透视、视觉重置与组合能力,不仅令其(立体)艺术创作变得自由自在、游刃有余,尤其令现实表现主义站在一个特殊的角度与特别的高度,背后也是视听等“联觉”之魅力使然。

如此,“通”是“通觉”,是两种或两种以上感觉能力的联通与合成。艺术创作中的“通觉”,令作品呈现更美、更独特。在这个意义上,再说书写形式中的“文墨”之“通”,就是书写者既须“文通”,又须“(笔)墨通”,而“文”是诗文、辞章,是文学,“(笔)墨”是笔踪墨迹,是文学的笔墨形态与审美造境。还是在这个意义上,书写艺术是两种艺术形式的统一,也是两种艺术语言的集成,是文学的,也是笔墨的;是笔墨的,也是文学的,两者相互依存,缺一不可;相辅相成,相得益彰。书写艺术家不可无文“感”,又不可无(笔)墨“觉”,并将两种审美能力转化为艺术语言,统一于“文墨”一体,呈现于书写作品存在。

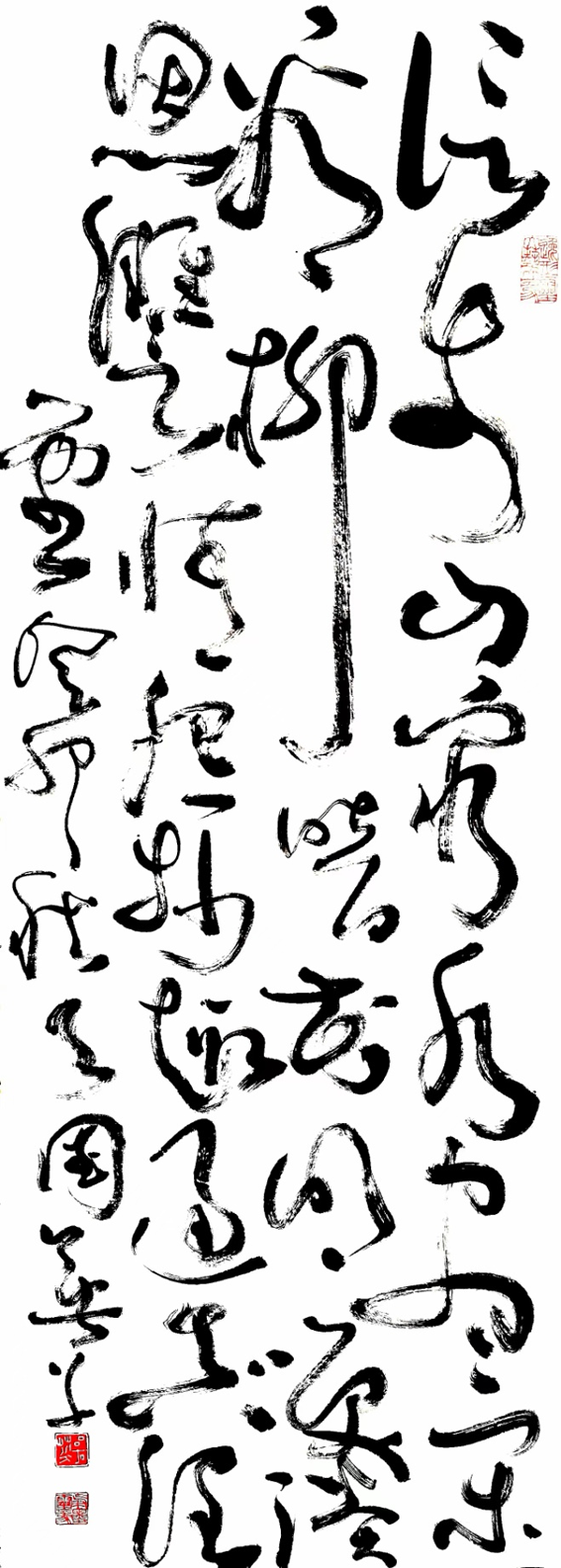

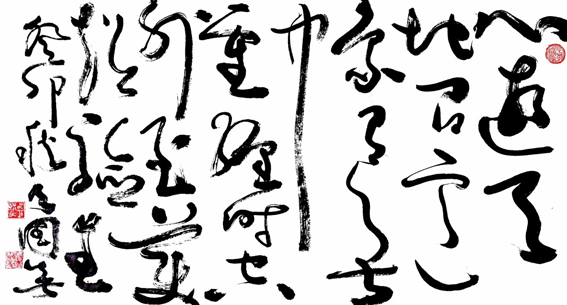

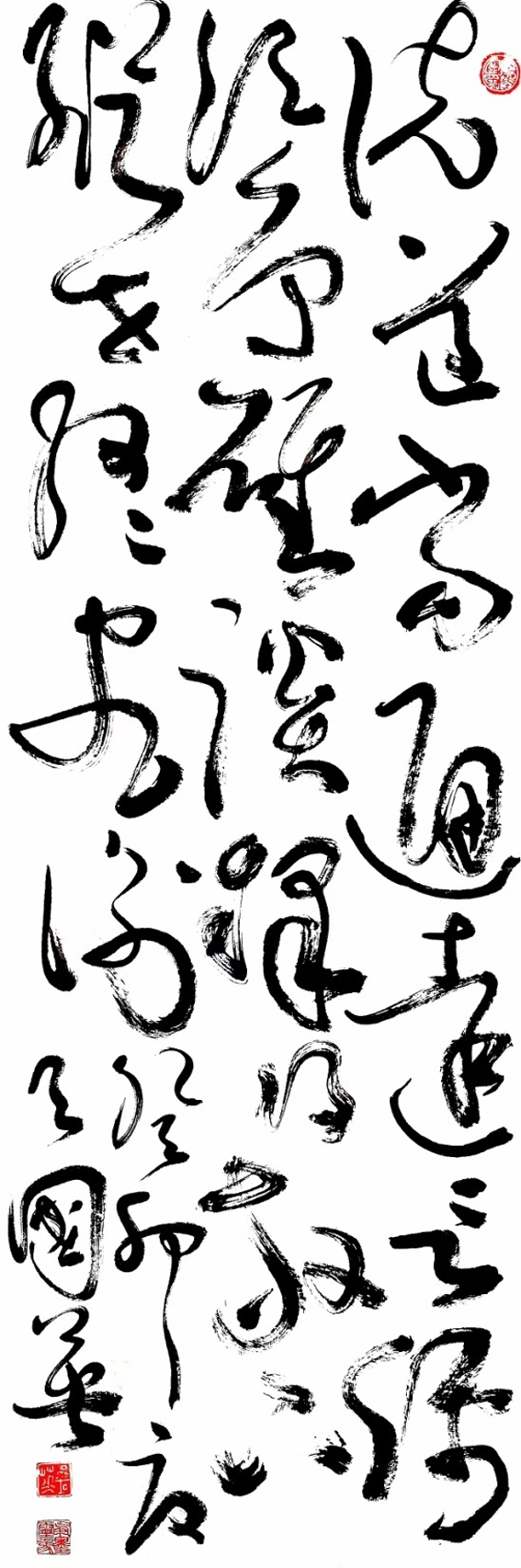

吕国英诗书(释文)

信步山穷水尽,闲看柳暗花明。

笑谈恩仇情怨,妙趣通真润灵。

检视中国传统艺术,书写形式无疑是“通文墨”的极致呈现,古代书家无一不具通文联墨之才,从李斯、王羲之、张旭、怀素、颜真卿到苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄,从沈周、文徵明、徐渭、董其昌到傅山、王铎、郑燮、何绍基、赵之谦,就是到了近现代的齐白石,虽为农民木匠出身、胸中少墨,宁可写几句顺口溜、打油诗、大白话,也拒绝抄写他人词句、诗章于书写、绘事。缘何如此?古代文人之使命担当之决定。文人是一种担当,常常表达为综合修养与个人修为,比如琴棋书画、诗酒花茶;比如济世情怀,豪气洒脱;还比如远见卓识、坚守理想。林语堂认为,文人是“所言是真知灼见的话,所见是高人一等之理,所写是优美动人的文,独往独来,存真保诚,有气骨,有识见,有操守。”张修林在《谈文人》中有言:“文人是指人文方面的、有着创造性的、富含思想的文章写作者。严肃地从事哲学、文学、艺术以及一些具有人文情怀的社会科学的人,就是文人,或者说,文人是追求独立人格与独立价值,更多地描述、研究社会和人性的人。”中国传统文化中,有追求人生价值“三不朽”之命题,即“立德、立功、立言。”其中“立言”就是著文章、立灼见。显然,文人不立言岂配称文人?文人若立言又何有抄写他人辞章之理?而反观当下书写之文本,鲜有自我“立言”者,甚至不少大型书写展览,文本内容均为古人词翰,了无时代文章之气息,兹又缘何?文人撤离书写,或书写者少文人也!

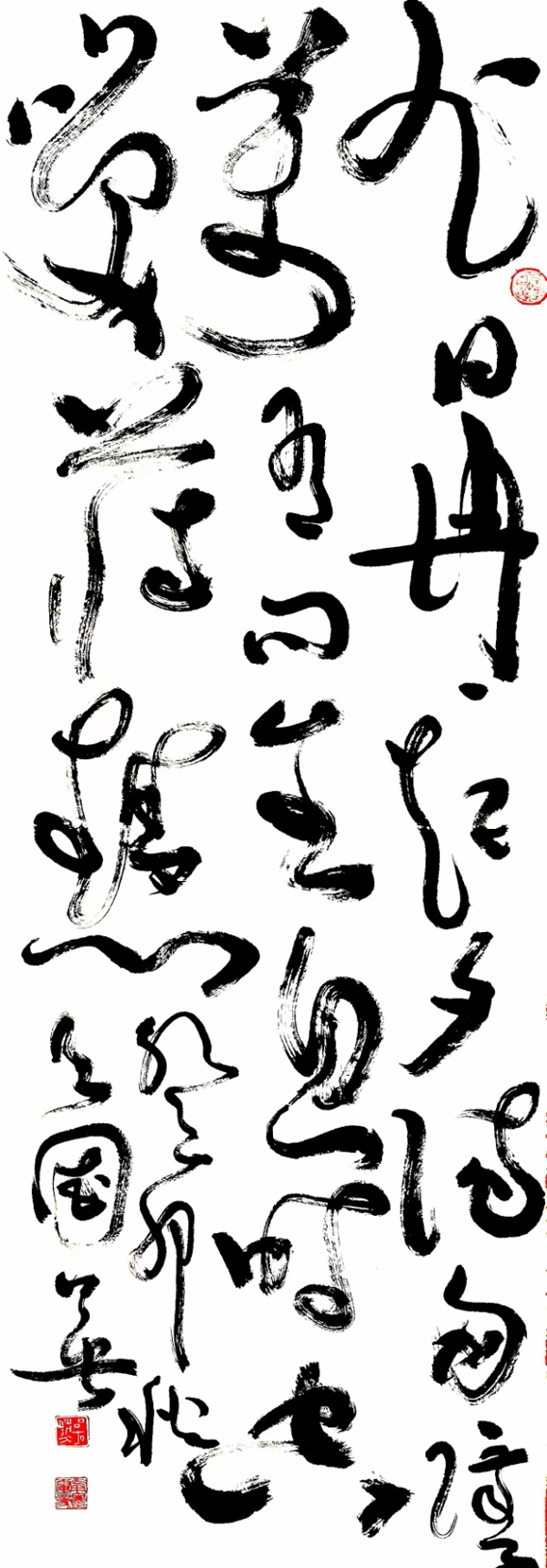

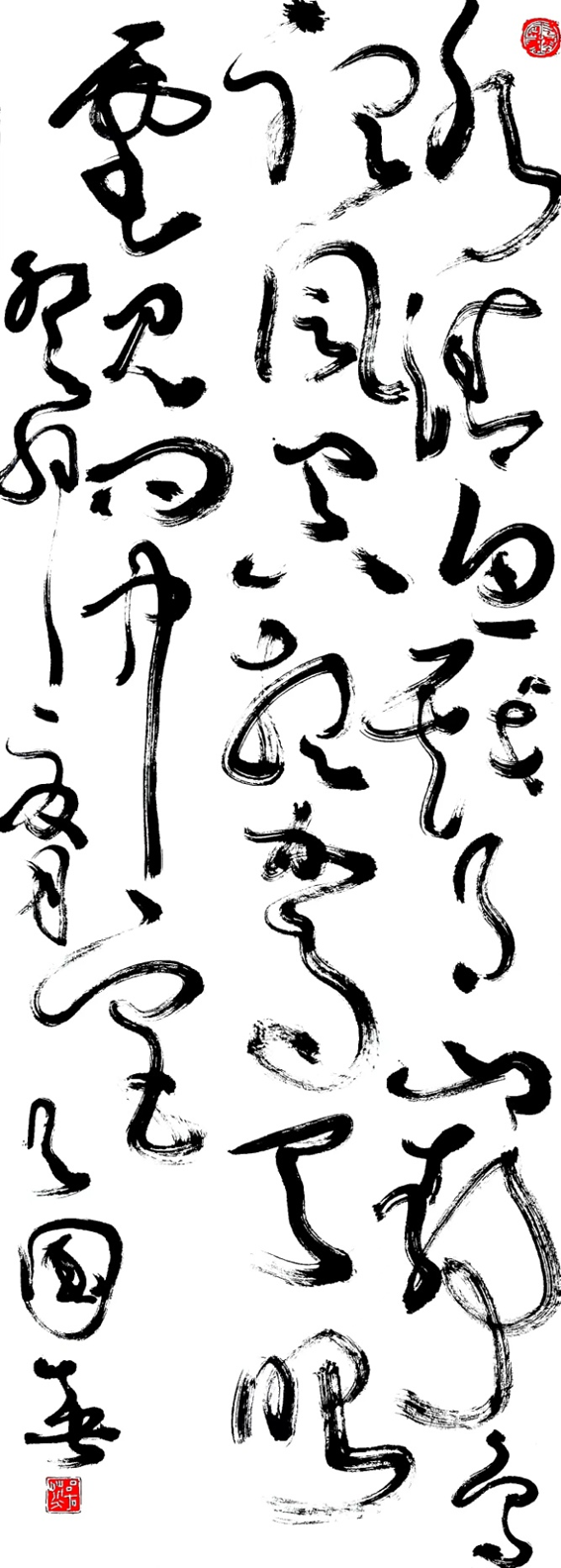

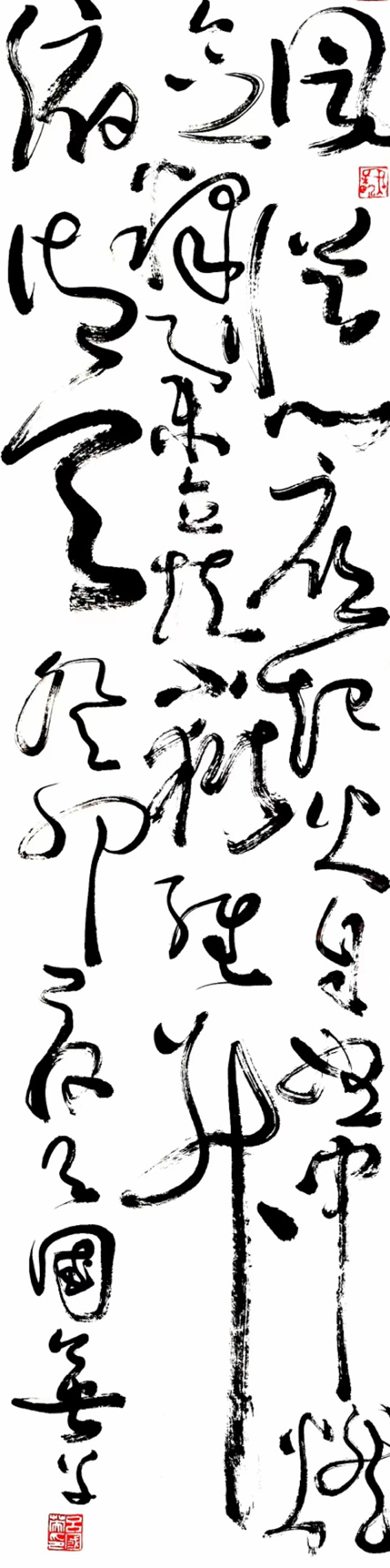

吕国英诗书(释文)

旭日冉冉起,夕阳匆匆坠。

万有问生息,时空笑藏慧。

当下书者几近无“立言”,文本内容均抄录,此暂且不论笔墨语言表达如何,表象上看,是文墨不通或文墨割裂问题,本质上说,是书者文化的缺失或缺失文化。从书写历史演进观,近现代以来尤其是进入20世纪以来,伴随多次重大社会文化变革,书写文化历经前所未有的冲击与挑战,作为书写工具的毛笔被更方便实用的硬笔所取代,书写之文化土壤渐行渐失;从书写群体演变看,20世纪下半叶以来,随着社会分工的不断细化,文人因毛笔的不再实用而撤离书写,而并非文人的大量书写爱好者进入书写群体,本就不思文人担当,况且在急功近利、私欲膨胀的价值观下,甚至认为书写就是个“手艺活”“吃饭的行当”,与文化没有关系。这样,就出现了大量“专业化”书写者,实质上是“专业”抄写者,既无知识产权之虞,更无语言文字之畏,(只要有利可图,)想抄谁抄谁,愿抄啥抄啥,又“让”抄谁抄谁,“让”抄啥抄啥。这不能不说是书者的无知,也是书者的尴尬,更是书写艺术的悲哀。

海德格尔有“消耗”与“保有”说,爱因斯坦有“跛子”与“瞎子”论。前者是说石匠与雕塑家,认为:“石匠消耗了石料,雕塑家保有了石料。”后者是谈科学与宗教,认为:“没有宗教的科学是跛子,没有科学的宗教是瞎子。”显然,书之而一味抄写者,是在消耗文字,既是书写艺术的跛子,又是书写艺术的瞎子,(就完美整体论)因为无自我文本就“少了”文学,而抄写文本就遮蔽了性灵(创造美的文字)的澄明。很难想象,若不是“文心”与“意境”的完美统一,书写史上怎么会有《兰亭序》《祭侄稿》《寒食帖》的诞生?

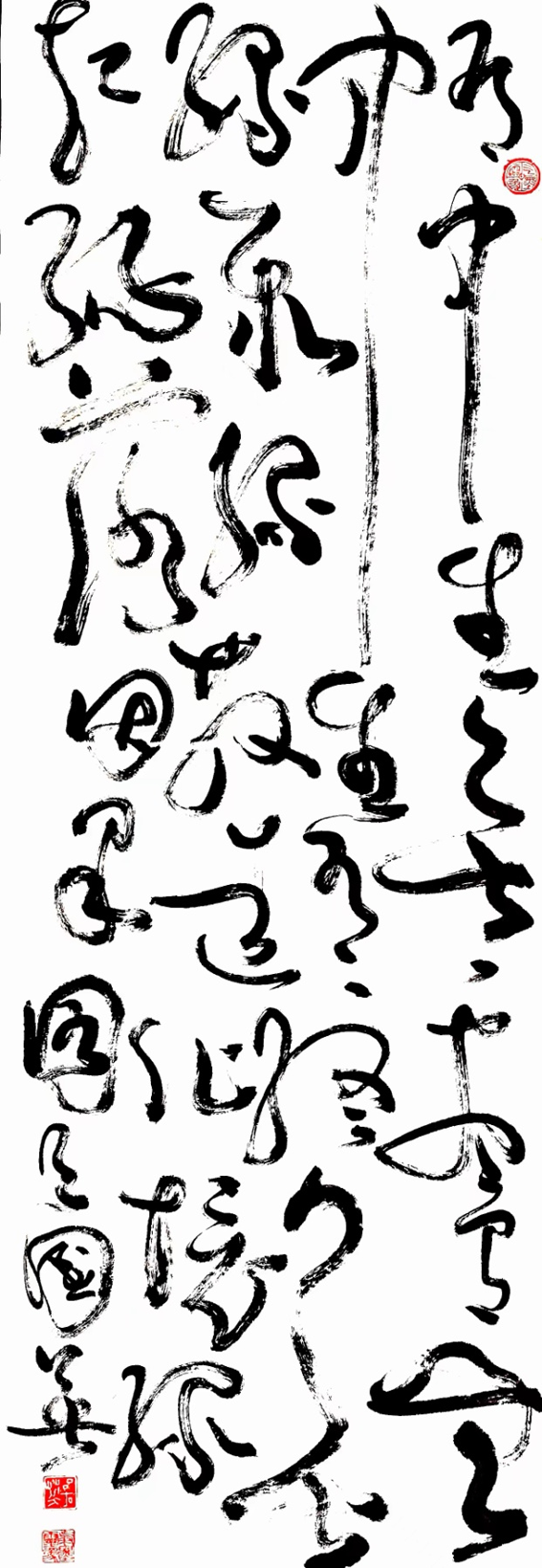

吕国英诗书(释文)

诗酒当歌,纵横捭阖。

华发虽染,又奈我何。

文化缺失问题,终究要靠文化的滋养来解决。纵观人文史上的书写大家,哪一个不是文化巨擘。张怀瓘曾言:“论人才能,先文而后墨。羲、献等十九人,皆兼文墨。” 陆维钊认为:“古往今来,从无没有学问的‘大书家’。” 启功也曾言:“文史不通,笔下空空。”然而,“诗文随世运,无日不趋新。”书者须积传统文化之厚养,又须有敏于时代脉搏之文心。这样,就是借古人诗文、辞章,也会刻意选择,追求“互文本”,实现畅情怀,呈现文本与书写的交流互动、审美叠加。

必须强调的是,艺术是特殊的文化。艺术之事,文人所为。没有文化的书匠,过去没有,当下无趣,更奢谈未来。

融文化,

以超越走出“孤象”

论书(写之)象审美演进,常有“晋人尚韵、唐人尚法、宋人尚意、元明尚态、清人尚碑、今人尚融”之说。其中“今人尚融”之“融”,是为融合之简言,意在说明当下书写审美进入书象融象之境。

说融象,先解“融”字意涵。融者,观其形,左侧之“鬲”为炊气上升,右侧“虫”者为冬虫复苏,两者相合一体,意为炊烟徐徐旋升、万物缓缓复苏,引申为大地正在回春,而冰雪开始消融,呈现极致和谐、了无痕迹地交流、化合、交互、转化与浑然。如此,融者,和也,是多元素之集成,为完美性之和谐。以书象融合语境论,就是由两种或多种书象之美的灵魂所在,创造与建构新的书象形态。

吕国英诗书(释文)

入世净浮尘,出世灭执空。

性灵盈润护,此在愈从容。

书象尚融,当下成风,是书写演进、发展内在规律使然。事实上,检视书写史,书象融合始终是书写演进的重要变量。晋唐以降,哪一书写大家不是博取众长、获益于融?以博取胜,隶、草、楷、行各善其法,尤其以行书之象建树而立“书圣”地位的王羲之,显然是“融”的经典范例。王羲之书学启蒙于其叔父,点化于卫夫人,进入中年后遍采众家书长,精研诸体,心摹手追,正书主学钟繇体,草书专攻张芝象,消化融合之后独树一帜、自成一家,形成简淡玄远、平和自然、委婉含蓄、遒美健秀的书象风格。以“‘六分半’书”自诩的郑板桥,精研历代真草隶篆行经典诸家,在把握诸体书象精髓的基础上,以隶书之象为主,融合真、草、篆、行书象诸长,形成拙朴憨趣、散淡闲适、厚重开张的书写风格,创造出点画诙谐、纵放自如、疏密错落、任意穿插,犹如乱石铺街的“板桥体”书象形态。

说“今人尚融”,是说当下书写尤其崇尚向“融”的方向发展,一则“五体”书写至唐成“法”并几近至臻完美之后,在步入纯艺术征程中,越来越需要在“融”的方向上求突破,尤其在“险绝”与“极端”层面探书写新美、呈书象新貌,令不可能或难以可能成为可能,譬如李志敏的“引碑入草”,欲将“极刚”与“极柔”之极端反向之美融合一体,是极富挑战意义的实践,也是最好的明证。二则互联网语境下的对话与行为模式,令融合进入“自然”样式,进而成为时代命题、人文发展壮歌,是为“各美其美”更须“美美与共”。传统书写文化正是在走过了“五体”各领风骚上千年、近代之后几近断代百年之后,而今迎来“触摸”经典、描摹“法书”、融合诸体之美的黄金时代。

吕国英诗书(释文)

百果竞香秋盈怀,天高云洗润开来。

九野浓颜画无色,万类自在醉徘徊。

问题是,没有文化积淀、又不求文化滋养甚至拒绝文化蕴含的后学书者,既未经书写苦旅,又不具“五体”功力,对诸体审美尚在懵懵懂懂,所谓“书融”只是随意组合、自由拉扯,而应“有”却失、应“拒”却存,所呈书象必然乱象、怪象、俗象、丑象、恶象、“四不象”,书者倒是自娱自乐、不明就理,但害了书写艺术,丑了书象审美。当然,兹决非“融合”本身之错,当为另论。相反,“融”者始终是大势所趋,只是未曾拥有“各”美其“美”,又何谈“融”美“大”美?

毋须讳言,中国书写是特有的艺术形式,是中国传统文化的特殊载体,且位居“十大国粹”之首,这是中国传统书写的独有性、不可比拟性,也是至高认知性,但也必然有其自洽性、封闭性。若在经典书象(法象)语境中“求”融合,只能是形而下的自娱自乐、“自欺欺人”,也有自以为是、“近亲繁殖”之嫌,不仅“融”而无“和”、戕害审美,又有根深蒂固的实用理念相束缚,很难走出“自我遮蔽”而进入纯艺术书写之境。

显然,书象之“融”,决非“五体”经典书象的简单“排列组合”,而是在大文化、大艺术语境中下书写新象的外拓展、再创造。这从中国绘画改良运动的实践中,应该获得启迪。

有极端批评家认为,传统意义上的中国绘画只有一张画,直指传统绘画于内封闭文化的束缚下,所形成的程式化、模式化之积弊。进入20世纪,在救国图存的时代强音中,中国艺术先贤以反思的心态审视本民族艺术,开启以国画现代化为主旨的民族艺术改良运动,出现了以林风眠、徐悲鸿、吴大羽等为主要代表的中西艺术“调和”与“改良”人物,传统艺术步入现代化征程,此后赵无极、朱德群、吴冠中、傅抱石、李可染等艺术大家的出现,让这场传统艺术“改良”有了里程碑性之象征意义。要说明的是,进入现代尤其是后现代以来,中国现当代艺术在中西融合上有亦步亦趋、甚至成为“附庸”之嫌,甚至造成诸多乱象与流弊,但“融”而致变,“变”自求“化”。正是在这种“融”与“化”中,中国艺术的现代化“模样”渐行渐“亮”。

吕国英诗书(释文)

攀至山穷处,坐看岚起时。

醉浴无尘洗,妙润静月栖。

有道是,书画同源,画书同理,书写“融”理亦然。事实上,朱德群抒情抽象艺术的成功,就是中国狂草与西方油画“融”的成功;赵无极的现代表现抽象艺术,也更多地“融”入了中国古文字符号、狂草形态等中国文化元素,成为艺术史上的独有现象,是艺术融合的范例,更是文化融合的辉煌。

西方艺术可以融入中国书写文化,中国书写艺术当然可以融入西方文化,并且也唯有这种跨文化的交融与拓展,中国书写才能走出独我“孤象”,拒绝“五体”之“近亲繁殖”,呈现“混血”式书写新象。

逸形式,

用性灵“开启”字象

前述之“通文墨”“融文化”,尤其是“通文墨”与“融文化”中的“五体”书象“内”融合问题,均为书象通象的基本层面,也属低级层面,是为基本共识,或较为容易成为共识,但书艺形式是更为深层又更为直接,更呈感性又蕴意境的书象构成,是书象通象的重要命题,尤须特别追问、认真探寻之。

说“形式”,先解“形式”内涵。宇宙万物,无一不是形式与内容的集成,内容是事物内在结构诸要素的总和,形式是事物内在结构的外在表达。亚里士多德认为,事物的实体是质料与形式的结合,质料是事物构成的材料,形式是事物的个别特征。并提出事物的“潜在性”与“现实性”概念,现实与潜能的关系就是形式与质料的关系,而质料是尚未实现的潜能,形式是已经实现了的现实。依艺术哲学论,艺术作品之内容是作品所包含的内在意蕴,建构作品的审美意境;作品之形式是作品所呈现的形态或状貌,呈现作品的存在方式。因质料与形式之“认知”,又因意境与形式之“表达”,所以有“‘质料与形式比例关系决定美’之说”,也有“‘意境美与感性美不可偏颇’之论”,而感性美就是形式美,也是视觉美。

吕国英诗书(释文)

有中生无无尽有,无中生有有终无。

缘聚缘散造化境,缘起缘落因果图。

说书写形式,审视当下“现象”不可或缺。从宏观意义上,如今书写可谓声势浩大、波澜壮阔,史上任何一个时期均难以与之相比拟,仅专业书者就有数十万之众。然而,若驻目近观,则显正象“星点”而“乱象”纷呈,书写形式之“乱”尤为重患。从书写过程看,“砸甩拖拽”者有之,“注射喷涂”者有之,“摸爬滚打”者有之,“哭闹喊叫”者有之,“特技神功”者有之,“非手非纸”者有之。从呈现环节看,超大尺幅应有尽有,多纸搭配五颜六色,一文多体“相互解读”,红黑并施争相“招摇”,多章钤印“星”罗棋布,仿古做旧挖空心思,精于设计穷工极巧。凡此种种,不一而足。这些书写“现象”归结为一点,就是以形式统摄内容,是为形式而形式,是典型的形式主义。简单说,是以形式加载于内容,是将外在设计取代形式建构。

书写要重视形式表达,讲究形式建构,追求书写之视觉美、感性美,是必然的,也是尤其重要的,其形式当然可以探索,甚至是无所不用其极之探索,问题在于,书写(象)艺术之形式从何而来?又如何建构书象之形式?

欲明形式建构,须谈作品存在。

吕国英诗书(释文)

阅尽人间春色,笑谈江湖你我。

纵有随心所欲,从来诗酒当歌。

依艺术哲学论,艺术作为作品之存在,首先表达为作品的物性存在,具有其物质性特征,任何艺术形式皆如此,譬如文学作品呈现为书藉(数据文本),电影作品呈现为胶片(光盘、影像数据),绘画作品呈现为画面,雕塑作品呈现为雕件。作品的物性存在是作品建构于某种质料,也是作品呈现的载体。除物性存在外,就是作品的形式存在,体现于作品的形态状貌,是作品感性美、视觉美的直接呈现,也是作品审美评价、判断的重要所系。再者就是作品的事实性存在,是作品所要表达的一种事实,体现作品再现某种现实的某个层面,说明作品所具有的事实可靠性与现实可信性。还有一点,就是作品的主题性存在,也就是作品所表达的理性或理念存在,是作品的思想所在,也是作品的灵魂所系。

如此,以上四种“存在”是作品构成的根本性要件,相互关系、缺一不可。然而,是否将这几个方面聚合一起,作品就创作完成了吗?显然不是,也不可能是,其中奥妙就在于质料与形式如何关系,也就是上述提出的形式从何而来的问题。

艺术建构于质料、呈现于形式,而事物的质料与形式是一体的,不可割裂的。前述也已谈到,事物的不同,是质料与形式不同比例关系所致,并且质料只是事物的潜在性存在,而形式才是现实存在,事物的形式决定事物的现实存在。就具体创作而言,若将大理石雕刻成作品,须将大理石转换成作品形式,而大理石的作品形式,不仅不是在大理石之外,恰恰相反,而是在大理石之内。其他艺术形式或门类,包括书象艺术、文学艺术、音乐艺术、绘画艺术等均为如此,概莫能外。要言之,形式不是由外在加载而存在,而是由内在开启而呈现。

吕国英诗书(释文)

远乡孤静寂,帝都折叠狂。

桃源天我逾,诗酒性灵张。

我曾在《创作,用性灵开启质料》中谈到,艺术形式是从质料之内开启出来,艺术创作是创作者“进入”作品的生存现象,与作品“融入一体”,感受之、体悟之、“共舞”之,而不是游离于作品世界之外,与作品“主客对立”,统摄之、旁观之、审视之。郑板桥有一画竹题记很有启示意义。这段题记是:“江馆清秋,晨起看竹,烟光、日影、露气、皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃,遂有画意。其实胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹,又不是胸中之竹也。总之,意在笔先者,定则也;趣在法外者,化机也。独画云乎哉?”从眼前之竹到胸中之竹,画家进入了竹子的生存世界,从胸中之竹到手中之竹,画家将艺术之竹通过笔墨、从宣纸中开启出来,呈现竹子的作品存在。郑板桥何以能从宣纸中开启作品之竹,是其心与竹“灵通”使然。事实上,面对同一创作主题、同一现实情境,不同的创作者最终呈现的作品各有不同,根本原因正是不同创作者具有不同的艺术感受力、创作想象力,而决定感受力、想象力的是创作者的心智能力与性灵明度,并且性灵是否澄明,不仅体现智慧层级,尤其表达有无艺术创造力。譬如,同样是面对大理石,阿历山德罗斯开出了《维纳斯》,米开朗基罗开出了《大卫》;又如,同样是使用油彩、画布,达·芬奇绘出了《蒙娜丽莎》,董希文绘出了《开国大典》;还如,同样是运用笔墨、宣纸,王羲之行出了《兰亭序》,怀素草就了《自叙帖》……

吕国英诗书(释文)

飞流戏崖三千尺,闲云醉天八万里。

如梦千载穷古今,屈指演竞究中西。

质言之,书象是汉字的书写艺术,汉字是书象的基本质料。书写之形式通过笔墨、借助宣纸,将汉字(文本)之象开启出来,呈现书象作品世界,展现书象审美之美。

显而易见,当下书写“乱象”中的“为形式而形式”,将外在形式强加于汉字(文本)书写之上,是挤压了书象的生存世界,更束缚了书写的艺术表现,与开启书象之美无疑是本未倒置、背道而驰,其结果也必然是南辕北辙、适得其反。

古人书写重实用、不太讲究形式,基本上是千篇一律,然而不少手札、小品却意境悠远、趣味十足,颇具形式美感,其实是书者于不经意间开启了汉字的形式之美。今人书写重艺术、讲形式,且用尽蛮力,表面上看是思行方式问题,根本在于汉字文化缺失,是对汉字少认知、无敬畏、任消耗、乱恶俗的结果。

有道是,探源愈深,象境愈远。书写要开启汉字(文本)之象,当须回到汉字,进入汉字,了悟汉字,敬畏汉字,拜谒汉字源义,感悟汉字灵慧,“沐浴”文本之境,方能开启字象形式,呈现书象之美。单体之象如此,篇章之象亦然。

吕国英诗书(释文)

云闲彰天阔,山耸矗地峰。

风狂雄气力,海啸纵水横。

造物调九序,巨擘事济成。

和节律,

以“四度”交响生命

言毕“逸形式”,再谈“和节律”。

说“节律”,须知“节律”意涵。节律是节奏与韵律的集合与简称,体现事物生命力的内在生息、勃发与律动。节奏与韵律源自于音乐。节者,源字为“節”,由“竹”与“即(表示就餐)”构成。造字本义为古人进餐盛具之竹碗,竹节为天然碗底,古人娱乐可击之为乐(最古老的打击乐器)。《说文解字》载:節,竹約也。从竹,即聲。《聊灾志异》中“击节而舞”“应节而舞”“击节称叹”等,即取其义。“韵”为“韻”的异体字,从音,员声。本义是和谐悦耳的声音,在古代还是诗词格律的基本要素之一,在现代汉语中常用义为风度、情趣、意味等。许慎《说文解字》载:“韵,和也。”此“和”即为音律节奏之和。依艺术哲学与审美论,音乐艺术在诸艺术形式中居于最高层级。如此,节律成为艺术作为作品存在的尤其重要且不可替代的体现,也如林语堂所言:“艺术上所有的问题,都是节奏的问题,不管是绘画、雕刻、音乐,只要美是运动,每种艺术形式就有隐含的节奏……在中国艺术里,节奏的基本概念是由书法(写)确立的。”

显然,中国书写(象)艺术是非常典型的节奏性艺术形式。

吕国英诗书(释文)

水激江海八万里,风啸长空一千河。

勿言他思故我在,自有殊句纵横歌。

书象艺术是书写的艺术,汉字是书写的对象。书写的过程是单字结体的过程,也是连字成行的过程,还是集行成章的过程。与此同时,书写的过程又是单字造型的过程,也是组字成行的造型的过程,还是集行成章的篇章造型的过程。前者在时间上行进,后者在空间中延伸,两者亦步亦趋、相挽相行,不可分离,也不能分离。这种在时间与空间同时行进、延伸中,由笔踪墨迹演进的形态、状貌,呈现出一定的节奏与韵律,这就构成了书写(象)的节律(性审美)。

说书象节律,当下存在的一些问题不可视而不见。毋须讳言,书象之节律问题,在诸问题中处于“尤其重要”地位,具有“牵一发而动全身”之作用,也是诸问题的集中性“展现”或症结性所在。从书象呈现看,有的随意结体、东歪西斜,有的随便成行、上窜下跳,有的胡乱成章、左钩右扯;从笔墨表达说,有的拘谨无变化、粗细均匀贯篇章,有的使转玩花活、任凭野俗出张狂,有的只重按压与肥厚,岂管浓淡与干湿;从审美感受观,有的油滑漂浮、俗不可耐,有的呆滞纤弱、迟速无常,有的“遍野柴棍”、了无生机,有的散漫琐碎、杂乱无序,有的张狂不羁、繁缛缠绕。这些诸层面问题归结为一点,就是书象无节律。

吕国英诗书(释文)

弱枝稀畸叶,怪山魅奇峰。

罕至藏殊境,异籁珍妙声。

显而易见,构成书象节律者,涉及诸要素、诸方面,从字象结体上,有体量的大小、笔画的宽窄与粗细、线条的长短与曲直,也有结体的正欹与聚散;从墨象呈现上,既有浓与淡,又有干与湿,还有润与燥,并有涨墨与飞白;从字象篇章上,有字间的疏密、偏正,也有行间的穿插、避让,还有篇章的空白、虚实。

又质而言之,明确书象节律的构成要素重要,把握影响书象节律的要素更重要。这些要素是书写速度的快慢与徐疾,用笔的轻重与提按,用墨的饱蘸与至枯,章法的布局与自然,既统摄节律构成,又决定节律构成。

由形而下观,这问题均与书写之技法、字法、墨法、章法等直接相关系。那么,是否从这里入手就可解决书象之节律问题了呢?显然不是。我们再由形而上观,这些问题虽“衍生”于书写之结体、墨法等诸方面,但究其根本在于书者书象之速度、力度、向度与化度,并在这“四度”的综合作用下,方能实现书象创作的节律美。

吕国英诗书(释文)

江湖存旧序,规则笑天真。

未穷极无耻,强凌独我尊。

书象艺术是于时空行进与展开的艺术形式。就书者而言,书象艺术作为作品存在的创作完成,其过程既有速度之分,也有力度之别,还有向度不同,更有化度之殊。一般而言,速度是指书写运动在时间维度的动态演进,其运行与纸面平行;力度是在空间维度的动态演进,其运行与纸面垂直;而向度与化度是在时间、空间两种维度的动态演进,向度呈现不同方向与角度,化度表达向外延伸、拓展与化变。在兹“四度”中,速度、力度均处于“中坚”地位,同为关键性要素。因为书象创作同时在时间、空间展开与演进,速度在力度中把握,力度在速度中体现;速度与力度相互制约、互相作用,速度越快、力度越小,反之越大;同理,力度越大,速度越慢,反之越快。向度、化度演进中,均有力度、速度之内在作用,只是方向、角度有不同,延伸、化变有别。并且,尤其重要的是,富有节律之美的书象创作中,“四度”要素既相互依存、缺一不可,又相互作用、相得益彰。

从表象上看,“四度”要素具有具象性、物理性,但从本质意义上,“四度”要素尤其具有抽象性、精神性,而抽象性、精神性,具有天人合一、天我为一、道法自然、造化无极之意涵。这也就是为什么“节律”是书象艺术的生命之根本所在。

吕国英诗书(释文)

日月盈虚妙,江海腾落闲。

吾道奈何纵?穷真自如然。

回到“和节律”上。书象审美贵在节律,书者创作如何“和节律”?答案显而易见,与天地精神和,与生命造化和!

节律者,天地内在、生命精神状貌也。荀子说:“列星随旋,日月递炤,四时代御,阴阳大化,风雨博施,万物各得其和以生,各得其养以成。”爱德华·霍尔言:“一切生物都内化了数以十计的节律,并能对之作出反应。这些规律包括昼夜相继、月亮盈亏、四季交替、年度周期,还有呼吸、心跳等较短的周期和节律,以及脑电波的节律。”这就是说,万物皆有节律,构成天地时序;生命化节律,节律驻生命。由此,节律现象正是生命现象,生命之美就是节律之美。

中国书学文化中有“书如其人”“人书合一”“人书俱老”等命题,揭示出书象艺术与生命节律的同频共振、相携而行。生命节律的外化为书象节律,书象节律的呈现生命节律。此若“阳光”,彼必“灿烂”;彼若“喜怒哀乐”,此自“爱恨情仇”。

吕国英诗书(释文)

心游天地间,意象有无中。

灵缠时空外,至美超验生。

正由此,与天地、生命精神共舞,于“四度”之域挥洒,尽创书象节律之美。

要说明的是,书象节律之美,不仅通于音乐、舞蹈,而且与绘画、雕塑、文学与诗文等艺术语言,皆同构美学意义上的“有意味的形式”。

入超验,

用线条“追问”“思考”

书象创作要通节律,更要通哲学。因为,前者是艺术的生命,后者是艺术的灵魂。

艺术为什么要通哲学?要回答好这个问题,先论艺术、哲学“交集”。

人类几近在创作艺术的同时,也创造了哲学,尽管这两者均无功利效用,但还是将其创造出来,并且随着文明程度的演进、发展,两者地位、作用愈加突出,并愈加受到重视,成为文明化高度的标志与象征。这是为什么?原因只有一个,这就是人类从一开始就不是为活着而活着,为生存而生存,而是在有了基本的温饱之后,就会追问人生的价值意义何在?这个世界到底是怎么回事?而艺术和哲学正是人类追索这类问题的方式与途径,只是艺术的方式重艺术,哲学的方式重哲学。

吕国英诗书(释文)

极目海天一色,冥思物我两忘。

高维穷尽时空,无界万有随彰。

艺术的使命是创造美、表达美,而美有层级,感性美或视觉美属于形式美,是低层级的美,思想美或哲学美属于深邃美,是高层级的美。艺术作品的哲学美(思想美),是作品所能体现的精神境界与所能抵达的思想深度,并由此为受众带来或呈现的心灵震撼与审美高度。哲学的使命是启迪智慧、提升境界,而这种境界也有高低之别,自然境界、功利境界是低境界,道德境界、审美境界是高境界。人的精神境界越高,思想就越开阔,对世界人生根本问题的根本性思考就越深邃,进入艺术创造与表达,就越能呈现高层级的美。哲学与艺术,正是在面对共同对象的各自“表达”上实现了“异体同构”。

如此,没有哲学,不可能有艺术,更遑论好艺术。融感性美与思想美于一体,是艺术创作的终极追求,也是艺术审美的最高境界。文学、影视如此,美术、书象亦然。

吕国英诗书(释文)

万千皆数据,如约尽屏牵。

欲穷天下珍,敢教绑银联。

书象艺术如何进入哲学、体现思想美?不少书者热衷于实践“文本哲学”,书写内容均选用哲人名句或哲思性短文,抄《老子》《论语》《易经》《佛经》中经典语句,“儒道释”一个不少,一些哲理性古人诗句也尤其“喜欢”,开笔就来“道法自然”“上善若水”“厚德载物”“宁静致远”,落纸就是“己所不欲,勿施于人。”“不忘初心,方得始终。”要么就是“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”“行到水穷处,坐看云起时。”等等。先不说这些文字是不是哲学终极使命之“对宇宙、人生根本问题的根本性思考”,就算是(当然不是),也只是极为简单的书写“读本”,与艺术几近没有关系,也存在“文墨不合”(前曾有述)问题。事实上,哲学具有时代性思想意涵。黑格尔言:“哲学是把握在思想中的时代。”马克思语:“任何真正的哲学都是自己时代精神的精华。”将“常识”当哲学,本身就是对哲学的无知,也是对书写艺术思想美表达的自以为是。

吕国英诗书(释文)

水清鱼戏月,山静鸟听风。

冥想驾天眼,灵见问中宫。

就书象艺术如何进入哲学?也有不少书者下功夫于“形式哲学”,书写中以笔墨技巧与章法变化,表达简单的辩证法、朴素的矛盾论,突出体现在对老子一段著名语录的书写“回应”上。老子《道德经》有言:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相合,前后相随,恒也。”是说“对立统一”是道的永恒规律。书者意识到字法、笔法、墨法、章法之种种矛盾关系的相互依存、相互转化,即在结体的正与欹、大与小、俯与仰,点画的长与短、弯与直、粗与细,用笔的迟与疾、方与圆、藏与露,用墨的虚与实、浓与淡、干与湿,章法的收与放、密与疏、开与合等诸方面,通过参差错落、刚柔相济、阴阳和合、计白当黑、焦润相间等技法、匠心,体现书象创作中的对立统一关系,实现作品的节律呼应。

要说,辩证法与对立统一观,当然属于哲学命题,但这些只是简单、朴素的哲学范畴,如今已基本属于“常识”认知,而一旦成为常识,就自然被“移”出哲学,进入科学。通过书写表达之,也只是对这种科学性“常识”的“图解”与“形式”表达,自然难以构建与表达书象艺术的思想(哲学)美。

吕国英诗书(释文)

梦中复真皆殊愿,醉里掩虚纵笑谈。

非是幻境尘亦染,奈何内卷心无闲。

前述曾言,书象之形式就在字象之内。书象艺术的思想美同样在书象之中。我们知道,点画是书象作品的基本要素,也是唯一要素,而点画的本质是线条,思想美能在哪里呢?当然是线条,也唯有线条。艺术史上,融思想美于线条之中的大师并不鲜见,中国唐代就有“张颠素狂”“吴带当风”,其中草圣者,张素也,画圣者,吴道子也。“三圣”之线条不是为“狂”而狂,为“风”而风,而是大唐盛世、融合开放,艺术家追求自由自在、无拘无束,思想激扬、情感奔放、生命力勃发张扬的艺术回应与自然展示。韩愈在《送高闲上人序》中曾言:“……张公善草书,喜怒,窘穷,状悲,愉佚,怨恨,思慕,酣醉,无聊不平,有动于心,必于草书焉发之。”或可说明之。再看梵高的线条,每一条皆如跳动、旋转的火焰,表达着燃烧的生命、如火的愿望。蒙克的线条呢?不同颜色与形状的线条“交织”一起,传达出对生存与死亡的强烈感受,对孤独与恐惧的颤栗与呐喊。不管是张旭、怀素、吴道子,还是梵高、蒙克,均以时代之自我的思想与情感,表达与呈现了艺术的思想之光、哲学之美。

吕国英诗书(释文)

真佛不言度,离经恣肆横。

妙音静可逮,聆灵空对声。

书象是汉字书写的艺术,本质是线条的艺术,尤其是进入纯艺术,将哲学之思、情感之美注入书写之线(条),不仅可以消弭(汉字)实用性阅读与辨识的困难之虞,尤其易于加快实现跨文化传播与书象审美。

如今,艺术继后现代之后,已进入“自由之完美”所求,“自由”是时代精神,完美是艺术形式,艺术在“自由”与“完美”之间寻觅平衡;哲学尤其关注人文主义,进入“生命之此在”所问,生命、自由、尊严或幸福,成为人们对人生价值意义最根本性的思考与追求。

如此,书象之美就是线条之美,就是“交响”着生命、自由与尊严的线条之美。书者唯有“牵”起这样的线条,并籍之追问天地、思考生命,方可进入字象作品世界之境,创作字象生命存在之美。

吕国英诗书(释文)

先天非平等,浊世究公正,

无常蕴万象,因缘和道名。

致高远,

以“气墨”呈现“灵象”

书象是一条线,书象是一个世界,这个世界是线条的世界,是书象作为作品存在的世界,是一个纯粹审美的世界。这条线是书象的唯一,也是书象的全部,既是形式的,也是内容的,既是感性的,也是理性的,是形式内容的统一,也是感性理性的统一。反之亦然,书象之线条既是内容的,也是形式的,既是理性的,也是感性的,是内容形式的统一,也是理性感性的和合。简言之,书象之美是形质一体、互为形质之美。兹与“气墨灵象”艺术论所眺瞻的远方之美,在书象演进的“巅峰”之上实现“汇合”。

依《“气墨灵象”艺术论》(人民出版社出版)之“‘笔墨载象’论”,艺术形式从线(物象轮廓、表象之线)墨具象、意(寓意)墨意象走向泼墨抽象,从泼墨抽象、朴墨真象走向气墨灵象,气墨是(笔)墨的未来,灵象是象的远方,并且气墨是灵象的笔墨,灵象是笔墨的气墨,气墨灵象形质一体、互为形式内容,是艺术形式的高维存在,也是审美世界的超验境界。书象之线条语言的独有性与唯一性,自然而然携带着与生俱来的天然优势。

吕国英诗书(释文)

说道当通达,言儒须争雄。

谈释得放下,纵世终究衡。

然而,优势又往往是劣势。书象艺术在走向未来,尤其是在跨文化超越中,就面临着这样的挑战。

毋须讳言,中国传统书写为中国文化所独有,是中华文明的标志性象征,是引以为无比自豪的文化荣耀,这种独有与荣耀是特殊财富,也是特殊的“负担”与“包袱”。首先,文化具有自洽性、内闭性特征(前述曾有涉及)。书写的独有性又加剧了这种“自洽性”,令汉字书写演变为孤芳自赏、自娱自乐之“游戏”,千余年来的“一幅‘五体’相流传”或为明证。其次,汉字书写的实用性、辨识性思维根深蒂固,传统(乃至今日)书学的“法书”独尊、“照猫画虎”之束缚“画地为牢”,令书象演进、尤其是向纯艺术演进举步为艰。再者,汉字由物象而来,已经完成了符号化创造,成为物象的“特殊艺术形态”,并且当这种形态早已成为“五体”具象,向纯艺术演进须再符号化创造、又必须进行再创造时,尤其是草书,其挑战自然是前所未有,是再创造、再超越,甚至是再再创造、再再超越。

从何处创造?又从哪里超越?

吕国英诗书(释文)

风从心底起,火自怒中燃。

念释举矗岳,维升俯御天。

艺术的问题,终究是语言的问题。哲学天才、哲学语言学的标志性人物维特根斯坦,将其哲学成果归结为两句话:“凡是能够说的事情,都能够说清楚;而凡是不能说的事情,就应该保持沉默。”维特根斯坦认为,凡是能够说清楚的皆在经验世界,凡是不能说清楚的皆在非经验世界。经验世界是现实世界,非经验世界是超验世界。经验世界不仅可说,而且能够说清楚;超验世界不仅不可说,还应保持沉默。其实,“不可说”,不是不说;“保持沉默”,也不是为沉默而沉默,而是不能以经验世界的语言“错置”超验世界,也不能以超验世界的语言“沉默”而沉默超验世界。换言之,要使超验世界可说,不再对其“沉默”,当须开启超验世界语言,而超验语言是对经验语言的扬弃,是语言创新,也是语言超越。

艺术是人类精神活动的产物,艺术语言显然属于超验世界,要表达呈现之,经验语言无能为力,传统艺术语言也难履使命。并且,艺术常新,语言创新无止境,语言超越无极限。

书象之语言是线条,传统书写语言是经验的,不能“错置”超验境界,也不能说清楚超验世界。如此,书写线条的“超验”化,传统字象的再符号化,并在性灵的世界中,由自由所引导、随审美而舞动,书写方可入超验,书象自然呈灵象。这里是书象的远方,是自由而完美的线条世界。

(本论原载:吕国英 著《“气墨灵象”艺术论》[第三篇章:察变·慧灵篇])

附

吕国英 简介

吕国英,文艺理论、艺术批评家,文化学者,解放军报社原文化部主任、高级编辑,中华时报传媒集团艺术总监,长期致力于哲学、美学、文艺学、文化史与思想史学研、探究,创立“气墨灵象”文艺理论新体系,开拓美学新认知;提出“‘书象’审美”新命题,追臻狂草新境界;探索哲慧新诗派,构建诗美新维境;抽象精粹牛文化,国学千载“牛”纵横。出版专著多部、原创艺术评论多篇、撰写哲慧诗章上千首,荣立二等功一次、三等功五次,多篇(部)作品获国家、军队重要奖项。

主要著作:《“气墨灵象”艺术论》《大艺立三极》《未来艺术之路》《吕国英哲慧诗章》《CHINA奇人》《陶艺狂人》《神雕》《国学千载“牛”纵横》《中国牛文化千字文》《新闻“内幕”》《艺术,从“完美”到“自由”》。

主要立论:“灵象”是“象”的远方;“气墨”是“墨”的未来;“气墨”“灵象”形质一体、互为形式内容;“艺法灵象”揭示艺术终极规律;美是“气墨灵象”;“气墨灵象”超验之美;精神维次决定审美境界;超验审美统摄艺术未来;“书象”由“象”;书美“通象”;诗贵哲思润灵慧。

- 上一篇:首届“大美邺城杯”全国诗书画大…

- 下一篇:“书象”由“象”——吕国英:“书